プロセスオフィスという耳新しい言葉

「プロセスオフィス」とは?

欧米企業には業務プロセスを解析、標準化する部門があるという話。そして、日本にはない。

「プロセスオフィス(Process Office)」について学習する。

プロセスオフィスとは、全社的に業務プロセスを見える化して把握・分析し、その改善や変革、標準化を通して生産性の向上などを図る専門部門のこと

日本企業のカイゼン活動のような部分最適の観点からではなく、全体最適の観点から部門をまたぐ業務プロセスの「カイゼン」などを支援する

と定義されている。このあたりの違いがホワイトカラーの生産性に直結している可能性はある。

そもそも「プロセス」とは?

「プロセス」とは何のことか?

辞書には「過程、経過、進行、手順」「処理、手続きにおける段階を意味する」のように書かれている。英英辞典では「特定の結果を達成するために行われる一連の行為」とある。

このような「プロセス」を分析するオフィスがあるということは、「プロセス・マネージャ」もいることとなる。多くは社内にいて権限を与えられたコンサルタントのように振る舞うらしい。

生産性を上げるためには改善が不可欠である。改善・見直しをするためには文書化されていなければならない。

日本の風土としての「カイゼン」

日本の製造業では、部分最適の「カイゼン」を積み重ねることで、結果として全体最適をなしてきたのは過去の話だ。

その背景にあるのが「終身雇用」と「年功序列」。これが日本の組織の民族的・風土的・土着的・固着的文化を形成していて、いまだに君臨している。

それやめなければ「流動化」「ジョブ型」への切り替えはできない。ジレンマ、重しになっている。

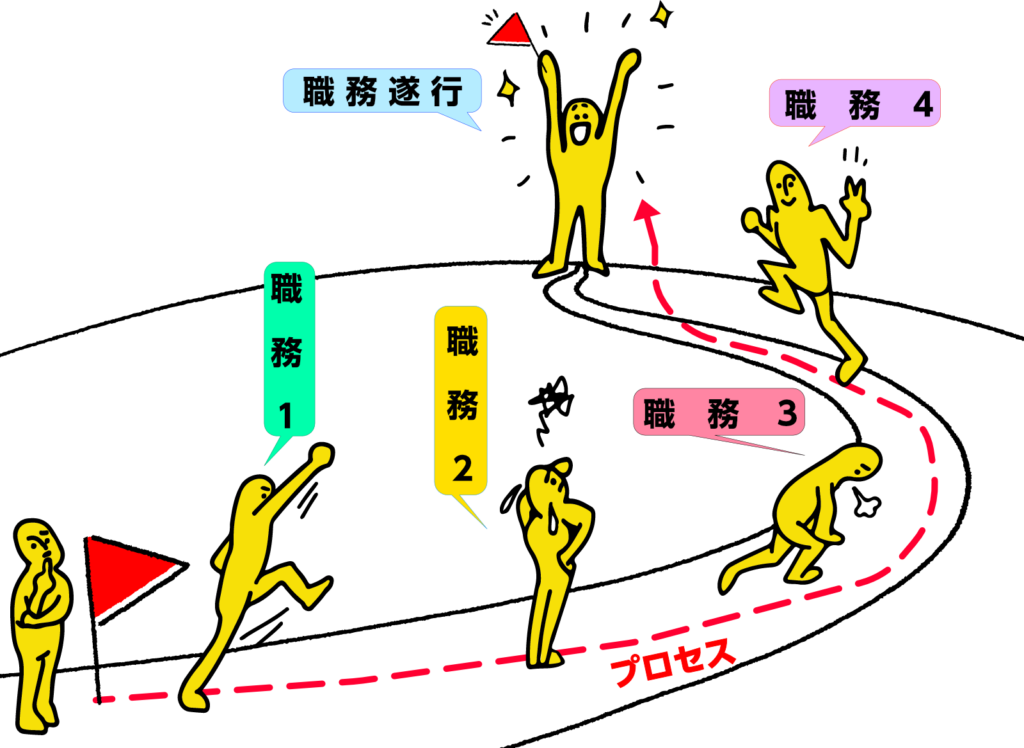

「プロセス」は「職務」と言い換えられないが、「職務連携」を「プロセス」ととらえることができる。

どういう単位で「職務」とするかの設計が必要になるが、それができれば、誰がどの程度の負荷をこなしているのかも見えるようになるし、負荷の平準化もしやすくなってくる。

プロセスオフィスとは?

まず、職務の定義と定型化(職務マニュアル)が起点に不可欠な要素となる。

次に、各職務がどのように連携することで時系列を追って「プロセス」となる。この「プロセス」、および「プロセス連携」が「業務」になる。

ちなみに、英語で「職務」は「job」、「業務」は「business」である。これらは、ともすれば「固定(ルーチン)」化されていることも少なくない。

生成AIによる「プロセス」の解説

プロセスを理解するための重要な要素:

- 目標または結果: プロセスは、特定の目的を達成するために存在します。

- ステップまたはアクティビティ: プロセスは、目標達成に必要な個々の行動や段階で構成されます。

- 順序: プロセス内のステップは、通常、特定の順序で実行されます。

- インプットとアウトプット: プロセスは、何らかのインプット(資源、情報など)を受け取り、それを処理してアウトプット(製品、サービス、結果など)を生み出します。

- 資源: プロセスを実行するには、人、設備、資金、情報などの資源が必要です。

- 時間: プロセスには、開始から完了までの時間が必要です。

プロセスの管理と改善:

組織が効率的かつ効果的に目標を達成するためには、プロセスの管理と継続的な改善が重要です。これには、以下の活動が含まれます。

- プロセスの特定と文書化 (Process Mapping): 組織内の主要なプロセスを明確にし、そのステップ、担当者、インプット、アウトプットなどを図示します。

- プロセスの分析 (Process Analysis): プロセスの現状を評価し、非効率な点、ボトルネック、改善の余地などを特定します。

- プロセスの設計と改善 (Process Design and Improvement): 分析結果に基づいて、より効率的で効果的なプロセスを設計・再設計します。これには、プロセスの簡略化、自動化、標準化などが含まれます。

- プロセスの実施 (Process Implementation): 設計された新しいプロセスを組織に導入します。

- プロセスの監視と評価 (Process Monitoring and Evaluation): 導入されたプロセスが意図したとおりに機能しているか、目標を達成しているかを定期的に監視し、評価します。

- プロセスの最適化 (Process Optimization): 監視と評価の結果に基づいて、プロセスをさらに改善するための活動を行います。

重要なこと

職務定義が「属人」管理になっているレベルから、ドキュメント化されるレベルにすること。

ドキュメントがありさえすれば、組織はヒトを入れ替えれば動くというのが、アメリカの組織論の考え方。「職務」も「プロセス」も「業務」も、文書化されることが組織の起点になる。

その文書を前提に管理者は「マネジメント」を設計し、効率を最適化し、改良・改善を積み重ねていくような、そうした組織運営の手法を「プロセスオフィス」と言っているのではなかろうか?

当選3回だから「そろそろ大臣」とか、「係長7年目だから、そろそろ課長」のような組織運営から離脱するためにも「プロセスオフィス」にならなければ、勝ち残れない。