2022年9月8日

先日書いた「エタの源流」に登場していた「佐比里(さいのさと)」すなわち「賽の河原」から7キロほど南西に川を下ると宇治川と木津川が合流して、淀川になります。 桓武天皇が奈良から出てきて作ろうとした都が「長岡京」になりますが […]

2023年11月7日

藤原広業は、一条天皇の時代に昇殿を許されている。文章生。対策に及第して1000年には従五位下になる。 対策(たいさく)とは、日本で平安時代初期から室町時代まで行われた、官吏登用のための試験である。中国が唐の時代、秀才を選 […]

2023年12月5日

近代日本には三井、岩崎、住友などの財閥が存在したが、それを上回ったのが天皇財閥であった。天皇財閥とは日本銀行(過半数を超える大株主)、満鉄、横浜正金銀行、日本郵船などの国策会社を株式を通じて支配した。 天皇主権説は皇祖皇 […]

2023年11月16日

「永田の前に永田なく、永田の後に永田なし」と評される秀才だった。陸軍刷新(長州閥支配打破など)を進めた。 明治17(1884)年に生まれて昭和10(1935)年に陸軍省内において相沢中佐によって惨殺された。 1921年( […]

2023年10月24日

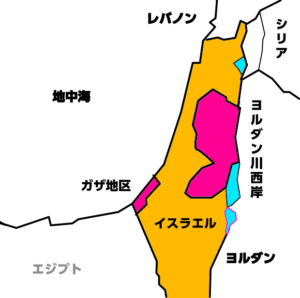

東京23区の6割にも満たない狭い地域に220万人の人がひしめき合って暮らしているガザ地区に、世界屈指のイスラエル軍がなだれ込むことになる。既に空爆によってパレスチナ側の犠牲者の数は5.000人を超えたという。 パレスチナ […]

2023年7月29日

昔の三ツ矢サイダー(と言っても昭和30年初頭のころ)は瓶で売っていました。「全糖」が25円で、全糖じゃないのが15円だったような記憶があります。 そこで、全糖じゃないのを買ってきて砂糖を入れて飲みました。砂糖を入れると泡 […]

2023年8月13日

小野篁(たかむら)は実在した。生年は802年で、死没が852年。 六国史では、「日本後記」「続日本後記」「日本文徳天皇実録」に含まれる時代を生きた。「日本後記」は全40巻のうち10巻しか現存しておらず、「続日本後記」含め […]

2024年6月21日

都知事に立候補している石丸伸二さんに対して記者が神宮外苑のことを聞いたところ「今から中止すれば、訴訟にもなりかねないでしょう」というような発言だったの少し調べてみた。 結論から言うと、土地の主たる所有者は明治神宮である。 […]

2024年3月29日

「塵芥」と書いて「じんかい」と読んでいる。「ちりあくた」とも読む。 辞書を調べると、「値うちのないもの、つまらないもの」「ごみくず」と説明される。 正倉院では明治時代に、お宝の周りに落ちていた「じんかい」をあつめて唐(空 […]

2022年9月26日

「大鏡」を読み終わり、と言っても現代訳ですが、それぞれのエピソードを自分なりに要約し、不足している情報をwikiで調べコメントとして書き加えたらA4で163ページになってしまいました。 仕上げに、登場人物の関係と天皇との […]