石丸伸二 対 玉木雄一郎

政治家の発言

富山で国民民主党が次なる参院選に「公認」した女性が「再生の道」を揶揄するような書き込みをした後、その投稿を削除したそうな。

それに対して石丸伸二さんは「批判は全く問題はない」「自分が吐いた言葉を削除するのはダメだ」として、党首である玉木雄一郎さんに見解をただした。

東京都知事選においては、やはり国民民主党の鳩山紀一郎さんが、石丸伸二さんの人格を揶揄するような発言をしたことがあったが、「誤解を招いた云々」のままで、確か顛末が付けられていない。

それと同じようなことが、今回は富山で「再発」しているが、玉木雄一郎さんによれば「1回くらいならイエローカード」だそうだ。

政治家は、どのような意見や批判を持ったとしても、自己の責任で言葉を発しなければ「政治屋」でしかないというのが石丸伸二さんの信念である。そうでなければ、信用ができない政治屋でしかないというのが彼の一貫した主張である。

戦艦武蔵

吉村昭の「戦艦武蔵」で、訓練中、士官が廊下を歩いていると下士官が士官に敬礼をしながら走り抜けようとしたので、士官が下士官をとめて、「静止敬礼をしなければだめだ」「以降注意せよ」「行って良し」と下士官を行かせて振り向いた拍子に、彼の上官から鉄拳制裁をくらう。

つまり、組織を運営する上で「TPO=さじ加減」はダメだという戒めである。

ガバナンス

国民民主党は、現在人気があるので東京都議のみならず、参院選においても立候補も多く出るだろうし選出される人も増えるだろう。となれば、中には様々な意見を持つ人材が入ってくることになる。

そうなると、今回の富山公認候補のような事態が発生する懸念は十分に考えられるが、イエローカードだとするなら、レッドカードのけじめはどのようつけるのかが判別不能になる。

組織のガバナンスを維持するということは、権力を持つ人間のTPOで運営されるようではだめなのである。

ここで、富山県国民民主党の女性候補の公認候補を取り消しておきさえすれば、以降の国民民主党の組織運営(ガバナンスの維持)はかなり楽になったはずである。そのことを、石丸伸二は玉木雄一郎に伝えたかったのである。

政党の党首でさえ、手が出せない組織になっているゆえに、ガバナンスどうこうのレベルではなく、とどのつまり党勢拡大だけが目的化している政治屋集団に堕していることを如実に物語っている。

差別発言を繰り返すことで「強烈な違和感」を感じる人材を公認候補とした総理大臣も、総理大臣として何かができるわけではない「でれすけ」であることを示していた。いいか悪いかはさておき、トランプやプーチンとは大違いの権力構造である。

石丸伸二さんの考え

「厳しさ」「甘さ」「気遣い」の使い分けでモチベーショを上げることには限度がある。

モチベーションを上げるためには「ルール」が必要であり、そのルールの前に「TPO」があってはならない。

吉村昭の「戦艦武蔵」でいうなら、「行ってよし」とした士官は玉木雄一郎であり、その士官に鉄拳制裁を加えた上官が石丸伸二であるということになる。

玉木雄一郎さんが党首である限り、党勢が拡大するほどに「政治屋集団」になっていくことに対して石丸伸二さんは歯止めを掛けたかったのだろうと思うが、その気持ちは届かない。

ガバナンスの甘い政治集団は、そこここに転がってる野党の一つにしかならないということを警告しているのに、党勢拡大に有頂天になっている玉木雄一郎さんの耳には届いていない。いずれ、イエローカード連発という事態を引き起こし、その他野党と同列に沈潜していくだろう。

玉木雄一郎さんは、入り口で決断ができないリーダーであることを世に示した。単に「党議拘束」を書ければ政党として統制できるという程度の認識なのでしょうか? まさに政治屋集団の一つでしかない。

1000円着服→退職金1200万円不支給

最高裁第1小法廷(堺徹裁判長)は4月17日、処分が重すぎるとした2審判決を破棄し、退職金不支給は適法とする判決を言い渡した。バス事業に対する信頼は大きく損なわれるとして、適法判決を出した。これが国民民主党なら「1回くらいならイエローカード」あたりの裁定なのだろう。

党自体に対する信頼への棄損に気が付いていないということ。党員の違反行為があるたびに「風紀委員会」のような会議体で「一回ならいいか」でイエローカーの切りまくりになっていく。

教育投資

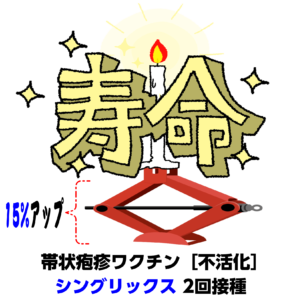

石丸伸二さんの国政参加における「再生の道」は「教育投資」が中核的政策になるそうだ。

しかし、「教育投資」が重要であり、国力向上において不可欠出るとして、「あしたのご飯」には直結していない。

安芸高田市では、教師の持ち時間を増やしたと繰り返し言うけれど、それで教育の質がどれだけ向上したのかは計測可能なデータとしては提示されていない。

「教育投資」となると、いくつかの問題点が浮上してくる。

小学6年間の理数英教育のレベルアップをどうするか?

中学早々の数学の克服をどうするか?

小中で授業から脱落するこの下支え(脱落防止)をどうするか?

そもそも、教員の資質向上をどうするか?

教員免除有効期限廃止で資質維持ができるのか?

文部科学省が全国的な支配構造を持つのがいいのか?

学校内の人事権が校長に無いのはガバナンスとして正常なことなのか?

学年主任という制度は有効か無効か?

教師と生徒における自由な授業(教材含めて)にすべきではないか?

魅力ある職場にする以上、俸給制度を抜本的改革が不可欠ではないか?

教育委員会の役割を世界標準的観点からに直すべきではないか?

教育行政に「爺」が跋扈しすぎていないか?

日教組の政治活動は辞めさせるべきではないか?

その他もろもろ

これらを同時的に解決して、教員を入れ替えるのに25年かかるとして、その間、地方は荒廃し、経済も荒廃していくことが予想される中、教育という「泰西名画」を眺めていられる有権者層が、どれだけ「再生の道」を支援し続けられるかになるような気がします。

「官僚機構解体」でも党是にした方が、「再生の道」に直結しているような気がする。