谷崎潤一郎が書く「藤原国経」とは

藤原国常という人のことは、「大鏡」には陽成天皇のところで基経と国経らが、在原業平が連れ出した藤原高子を取り戻しに行くところに登場します(高子はのちに清和天皇の妃となり陽成天皇の母となります)。

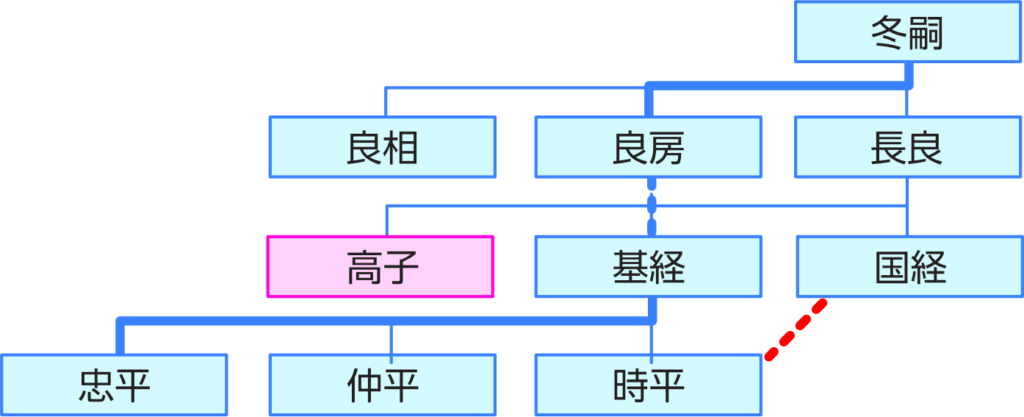

そのほかとしては「今昔物語」にも登場します。藤原時平は、国経の弟の基経の嫡男です。国経も基経も、父は藤原長良ですが、基経は長良の弟の良房の養子になります。藤原家は良房ー基経が主流になり、基経の嫡男である時平が藤家の主流になります。

時平と国経は甥と叔父の関係ですが、なんといっても時平は関白なので身分が違い過ぎていることが物語のベースにあります(ただし、時平は菅原道真を謀略で陥れた天罰で早死にし、息子たちも短命で権力の流れは忠平に移っていきます)。

好色で有名であった大臣(藤原時平)はこの妻をものにしたいと思い、ある年の正月に国経邸を訪問する。宴が終わって帰宅しようとした際、大臣はせっかく家礼のために訪れたのだから、特別な引き出物が欲しい旨、国経に伝えた。国経は自分の持ち物の中で最も優れたものはこの妻だと思い、酔いに狂った心のまま、この女を引き出物に差し上げると言って、簾の中から妻を引き寄せて大臣に渡してしまう。

谷崎潤一郎は、「少将滋幹の母」という小説で、若くて美しい妻をお土産として時平に渡してしまったあとの藤原国経を小説にしています。若く美しい妻とは在原業平の孫娘になります。国経が70歳のころに妻は20歳前後とされ、彼女が生むのが「滋幹(しげもと)」です。

父、国経は妻を忘れられず、当時、河原に捨てられていた死体が腐敗し朽ちていく姿を見ながら、妻を忘れようとしていたとする姿を描いています。単に時平に取り入ろうとしたのではなく、老い先短い自分の身分からすれば関白である時平に渡したほうが彼女の為になると考えたのかもしれないと推量もしています。

事実は分かりませんが、時平に連れ去られたのちに滋幹の母は敦忠を生んでいます。この敦忠は「大鏡」中に何回か登場します。和歌と音楽の名人だったようですが時平の謀略による菅原道真の祟りで短命だったとされています。

小説では滋幹の日記を元に書いているとしていますが、そのような日記があったのかは不明です。滋幹は弟となる敦忠が母の面影があるのでなんとなく好意をもってはいるけれど、片方(敦忠)は関白の息子であるので会うことすらできないうちに敦忠は亡くなってしまう。

弟の敦忠が離れとしていた邸があって、ある時、滋幹がそこに行くと桜が咲いており、そこに出家した母がいた。その母に額ずいて滋幹がさめざめと泣くというシーンで終わります。

「皇太子の御息所との翌朝きぬぎぬの手紙の使者に敦忠が勤めた」とは、皇太子が女性のところにSEXをしに行った翌朝には、必ず「きぬぎぬの手紙」を出すのが当時の礼儀だったわけで、その手紙を持参する役目を敦忠が勤めていて、皇太子が無くなった後、その女性を敦忠が妻にする。

しかし、敦忠は時平の子だから短命なので、自分が死んだ後には自分の家令(家来)と結ばれるだろうと妻に言うシーンが「大鏡」に書かれています。

いわば、当時の貴族の性風俗とは、このようなものであったということです。

学術的根拠は全くありませんが「今昔物語」をなぞっているあたりの文には勢いが感じられませんが、妻を渡してしまった後の父・国経の姿や、父の死後の滋幹の描写はほとばしる創作を感じます。

補足

藤原国経の父は藤原長良で、長良の弟が良房になります。長良の三男である基経は、男児がいなかった良房の養子となります。

国経と基経は異母兄弟になります。その基経の子の時平に、国経の奥方が取られてしまう悲哀もあるわけです。なぜなら、時平は甥であるけれど身分は関白なので叔父と言えども面と向かって話もできないくらいの隔たりがあるからです。

その時平に自分の若くてきれいな嫁を渡すことの思いを書いているのが「少将滋幹の母」ということになります。

この若くてきれいな奥方は在原業平の孫ということですが、wikiには情報がありません。