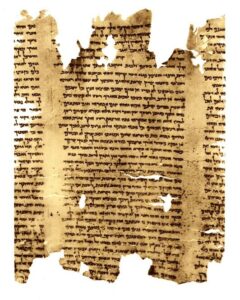

最初の人類「アルディ」

2024年9月7日

約46億年という地球の歴史において、「生命」の誕生は39億5千万年前とされている。そこから、進化を続けて人類が登場するのが700万年前。 初期人類に関しては断片的な部分しか残っていない。 多くの手がかりを残しているのは、 […]

「天皇家の葬儀」は、なぜ仏式から神式になったのか

2024年12月9日

「江戸時代(孝明天皇)までの天皇の葬式は仏式だったそうですが、明治なると突然神式になる理由は何ですか」と生成AIに聞いてみたら、geminiは「現時点ではそのリクエストには対応できません」と回答を拒否しました。 そこで、 […]

日本に科学を導いた志筑忠雄という人

2023年3月19日

志筑忠雄は宝暦10〈1760〉年-文化3〈1806〉年、長崎の蘭学者。当初はオランダ語の通訳をしていたようで、蘭書の翻訳に身をささげた。著述の半分近くは西洋天文・物理学関係の蘭書からの訳出で、「真空」「重力」「遠心力」「 […]

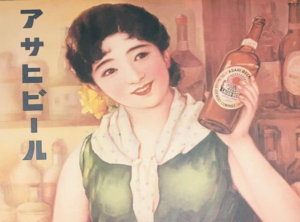

「ヤンキー」の語源を調べる

2024年4月18日

「ヤンキー」は米国北東部ニューイングランド地域の出身者を意味する愛称だったというのが有力な説の1つ。コネチカット州に住むイギリス系移民が、南西隣のニューアムステルダム(後のニューヨーク)に住むオランダ系移民を呼んだあだ名 […]

「西洋紀聞」における新井白石とシドッチ

2024年1月15日

文京区小日向で3体の遺骨 260年の間、人口100万人の大都市だった江戸(東京)の地下にトンネルを掘れば墓地に当たることは少なくない。その結果、景気が良くなると人骨の収蔵が増えるという。 文京区小日向1丁目23番地:丸ノ […]