なぜ髪は白くなるのか

自分の場合は、白くなる前に薄くなっている。これも老化。白くなるのは「毛包」に原因があるとのこと。 毛包(もうほう、英語: hair follicle)は、毛を産生する哺乳類の皮膚付属器官である。毛の産生には幹細 […]

「怖い」は「快楽」なのか

生物学的な恐怖反応は非常に複雑であり、扁桃体から前頭葉まで、さまざまな脳領域に影響を与える神経伝達物質とホルモンが関係している。 この複雑な反応が、ストレスのような不快な感情と、安心感のような快い感情の両方を引き起こす。 […]

地球で最初の生命は、進化では誕生できない

ダーウィンによれば、生物は進化して今のようになったという。人間は遡れば類人猿になり、もっとさかのぼれば4つ足の動物で、さらにさかのぼればDNAを持ったアメーバのようなところに至る。 そこからさらにさかのぼれば、タンパク質 […]

「不可視な超微小生物世界のCG」という10年前のCG

最先端の科学や最先端の人類の知識を探求することは、強烈で刺激的なものです。このような発見が、科学者の原動力になっていることは確かです。しかし、殆どの医療研究者にとってこのような発見をすることは大きな目標への通過点でしかあ […]

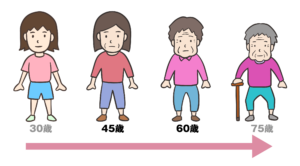

老化は44歳と60歳で急に進む

老化は一定のペースで進むものではないらしい。老化は40代半ばと60代前半に急激に進むという論文がスタンフォード大学の科学者から発表された。 いままでの通説ではDNAの化学的な修飾の度合いが生物学的年齢の指標となるこや、年 […]

原子はなぜ“生命”になったのか

「原子はなぜ“生命”になったのか」という45分くらいの動画あったので3日くらいかけて少しずつまとめてみました。最後まで見て、実はがっかりでした。それらしいつくりにはなっていますが、肝心な「原子が生命になる」過程については […]

生命の40億年をやり直したとき

一卵性双生児でさえ、産道を出てくるタイミングのわずかな違いから個体差になっているのに、40億年をやり直して同じ進化をするはずもない。 様々な事象を捉えて学者が「単なる偶然」という飛躍を述べることは好きではない。摂理には「 […]