日本人祖先の「3系統説」

祖先は縄文人と大陸から渡来した弥生人が混血したとする「二重構造モデル」が長くほぼ定説となっていたが、日本人3000人以上のゲノムを解析した結果、日本人の祖先は3つの系統に分けられる可能性が高いことが分かった。 理化学研究 […]

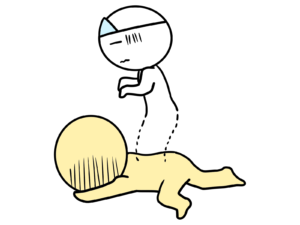

旧石器・縄文時代の平均寿命

正確なデータがないので骨などからの推定になるが、旧石器~縄文時代の日本人の平均寿命は13~15歳だったとされる。ほかの霊長類よりも短かったのは、狩猟などの事故死や、病気・栄養不足による乳幼児の死亡率が高かったため平均は低 […]

性決定の不思議な世界

ヒトの性のデフォルトは「女性」だそうだ。それをY染色体のSRYという遺伝子が妨害することで「男性」にしている。つまり、ヒトは全て女性になりたがっているということ。 Y染色体は、今に至る間に突然変異などで淘汰され、染色体自 […]

「生物はなぜ死ぬのか」という本

著者は小林武彦さんと言って生命科学の教授だそうです。DNAの話や細胞の話が出てきて、素人にはよくわからないことも書かれています。 結論としては、生物には「死」があることによって進化することができたという話です。中には他の […]

宇宙で子供が作れるのか

宇宙ステーションで長期間、無重力環境に滞在している宇宙飛行士がいる。JAXAでは、「宇宙空間に長期間滞在していると、足や腰を中心に筋肉や骨が弱くなります」と言っている。 さらには、「大気がほとんどない宇宙空間に滞在する宇 […]

突然変異は何に依存しているか

東京大学なのか東北大学なのかは、よくわかりませんが、 ボルネオ島のShorea属の長寿命樹木を対象に、300年以上かけて蓄積した体細胞変異の検出によって、赤道直下の環境で新しく生じる突然変異の速度を正確に推定することに成 […]

マグロの刺身の食べごろ

食用魚は低温下一定時間寝かせて熟成することでイノシン酸などのうま味成分が増すことが知られている。味とは別に歯ごたえなども重要な要素となる。 食感は熟成する過程において、肉身を構成する筋肉の分解の進み具合が大きく影響する。 […]