世界的に「勃起時の陰茎」が長くなっている

米国のスタンフォード大学で行われた研究によって、勃起時の男性ペニスが、過去30年の間に太さはそのままに24%も長くなっているとのこと。 世界的傾向というよりはアメリカでの話だと思います。「勃起時のペニス」としているのです […]

牛乳を飲むということ

動物が母乳を飲むのは、子供の時だけに限られている。人間も母乳を飲む時期は限られている。にもかかわらず、大人になっても牛乳を飲み続けている。 トルコで見つかった8500年前の陶器から乳脂肪の痕跡が使っている。 同じ場所から […]

「同性間性行動」の意味

調査をしたアカゲザル236頭の72%がオスを相手にマウンティングをしていた。「マウンティング」とは「霊長類の一部の動物個体間で緊張が高まるととられる擬似的な交尾行動」とありますが転じて「人間などの間で自己の優位性を態度や […]

性決定の不思議な世界

ヒトの性のデフォルトは「女性」だそうだ。それをY染色体のSRYという遺伝子が妨害することで「男性」にしている。つまり、ヒトは全て女性になりたがっているということ。 Y染色体は、今に至る間に突然変異などで淘汰され、染色体自 […]

脳に心が生まれる仕組み

NHKのYouTubeで「物である脳から心が生まれるのはなぜか」という動画があったのでまとめてみた。 この問題を解く糸口はウォルター・フリーマン(1927-2016)である。ロボトミー手術の開発に尽力したジョージ・ワシン […]

「ニワ鳥が先か卵が先か」とよく言うけれど

誰が考えても、いきなり鶏が生まれるはずはなく、卵が先に決まっていると思います。ところが生物学的には答えがあるのだそうです。 やはり、生物学者の多くは「卵が先」と明言しているそうです。 この説明の前に「有羊膜類」と「無羊膜 […]

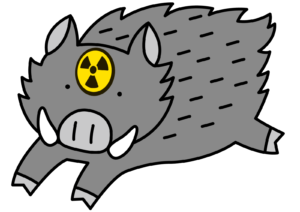

イノシシだけが放射性物質に汚染されている

イノシシの放射線レベルは時間の経過とともに減少していくはずなのに、イノシシはその地域の他の動物と違って放射性物質で汚染され続けているという。 科学者は、その原因として「トリュフ」だと考えていた。セシウム137の半減期は3 […]

なぜ髪は白くなるのか

自分の場合は、白くなる前に薄くなっている。これも老化。白くなるのは「毛包」に原因があるとのこと。 毛包(もうほう、英語: hair follicle)は、毛を産生する哺乳類の皮膚付属器官である。毛の産生には幹細 […]