2024年8月26日

今回の発見は52,000年前のマンモスの遺骸だそうで、人類がネアンデルタール人と共存したころになるという。日本に人類が住み始めたのは、3万年ほど前からとされているから、それよりずっと昔の時代の、動物の染色体がほぼ無傷で見 […]

2023年10月31日

動物が母乳を飲むのは、子供の時だけに限られている。人間も母乳を飲む時期は限られている。にもかかわらず、大人になっても牛乳を飲み続けている。 トルコで見つかった8500年前の陶器から乳脂肪の痕跡が使っている。 同じ場所から […]

2024年7月30日

経験を思い出して次の行動に生かしたり、前もって計画を立てたりするような認知能力が、コウモリにもあるらしい。 コウモリをGPSトラッカーで追跡し、対象のコウモリがどのようにエサを集めているのかを調査した。 そこから分かった […]

2025年3月18日

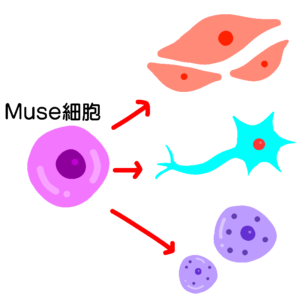

「損傷した細胞を修復する機能 「Muse細胞」 東北大学研究チームが開発権利をイギリス資本の会社に譲渡」という記事があった。なんだか、前に見たような記憶もあったが、忘れていた。 ポイントは、「実用化を目指して開発の権利を […]

2024年7月10日

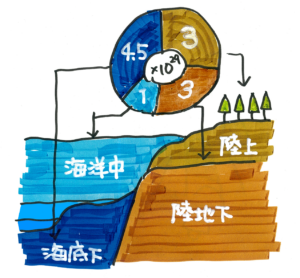

海底下の微生物であっても、遺伝子のミスコピーが起きることで地上のように進化しているかというと、そうはなっていない。そもそも微生物はあまり増えないのと、細胞分裂の回数も地上と比べて大きく減少していることもあるので、思う程に […]

2024年8月8日

ホリエモンの出ているYouTubeに理化学研究所の岡田康志さんが出ていて「キネシン」の説明をしていました。ホリエモンの突込みと、隣にいる女性の突込みがうるさいので岡田康志さんだけが簡単に説明している動画がありましたので、 […]

2024年11月30日

7千年前のスウェーデン人の肌は褐色 スウェーデンで発見された7000年前の人骨のDNAをもとに復元したら、肌の色は褐色で髪の毛は黒かった。ただし、目が青かった。 現在の白人の肌は明るい色だし、金髪や青や緑の目の色が多いの […]

2025年3月28日

要点 人種間で知能に差があるという調査を前提にしている。なぜ、人種間で知能差が生じるのかについて、科学的な深堀がされているわけではなく、仮説、推測に基づいている。また、「人種」として一塊にしている背景も不明。 ネタとなっ […]

2023年10月11日

2021年、ブラジルで車にはねられた「イヌ」が動物保護センターに持ち込まれたが、獣医師は、この「イヌ」が奇異なことに気が付いた。 スタッフはイエイヌとイヌ科の野生動物とのハイブリッドじゃないかと考えた。そこで、遺伝学者に […]

2024年4月24日

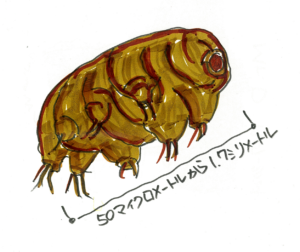

クマムシは、極端な高温や低温、高圧・低圧、空気不足、放射線、脱水、さらには宇宙の真空状態に至るまで、ほとんどの生命体にとって死を招く環境に耐えることができる。 この頑健な生物が放射線を生き延びるメカニズムが解明されたそう […]