巻第24 小野篁被流隠岐国時読和歌語 第四十五

2023年9月24日

今昔、小野篁と云ふ人有けり。 事有て、隠岐国に流されける時、「船に乗て出立つ」とて、京に知たる人の許に、此く読て遣ける。 わたのはら やそしまかけて こぎ出ぬと ひとにはつげよ あまのつりふね と。 明石と云ふ所に行 […]

藤原広業(977-1028)

2023年11月7日

藤原広業は、一条天皇の時代に昇殿を許されている。文章生。対策に及第して1000年には従五位下になる。 対策(たいさく)とは、日本で平安時代初期から室町時代まで行われた、官吏登用のための試験である。中国が唐の時代、秀才を選 […]

「戦後レジームからの脱却」をChatGPTに聞いた

2023年8月23日

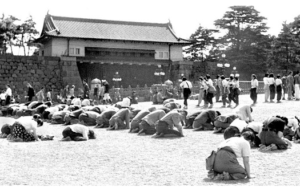

「戦後レジームからの脱却」とは、日本が第二次世界大戦後においてアメリカ主導の指導の下で築かれた戦後体制や政治・経済の枠組みから離れ、新しい方向性や体制へと移行することを指します。この概念は、日本が戦争敗北後にアメリカの指 […]

弥生から明治までの生活痕跡が残る遺構発見

2022年9月8日

先日書いた「エタの源流」に登場していた「佐比里(さいのさと)」すなわち「賽の河原」から7キロほど南西に川を下ると宇治川と木津川が合流して、淀川になります。 桓武天皇が奈良から出てきて作ろうとした都が「長岡京」になりますが […]

武烈天皇のすごさとは

2023年11月5日

タリム盆地のミイラが、「ミイラは続々と発見されており、最も古いもので紀元前2100年頃、最も新しいものは紀元前500年頃のものと測定されている」と書かれていた。 差し引きすると1600年。日本で今を遡ること1600年前と […]

「名人戦」を調べてみた

2023年6月4日

「名人」は、江戸時代以来、終身位だったのを1935(昭和10)年から近代化として第1期が開始された。 家元制としての「名人」は、1612(慶長)年からであり、実力制としては1937年から続いている歴史あるタイトルだそうで […]